Power Brid Method

パワーブリッド工法

日本の木造建築

皆さんご存知ですか?

日本では鉄骨造や鉄筋コンクリート造で造られる比較的大型の

建物は構造計算が法律で義務化されておりますが、木造の住宅

レベルの規模となると話が変わってきます。

面積規模で500㎡以下、木造の2階建て以下の建物については、

構造計算が法律で義務化されていません。

「4号特例」という魔法の逃げ道によって、構造計算は免除とい

う扱いになっているのです。

面積で500㎡以下.木造の2階建て以下という条件であれば、ほと

んどの家がこの条件に入ると思われます。

日本で建てられているほとんどの家が構造計算されていないと

いうのはそのためです。

もし大地震が発生してあなたの家が倒壊したら

・国は何も補償してくれません。 天災は国の責任ではないと

いう立場です。

・住宅ローンはそのまま継続して払い続けなければなりません。

銀行は助けてくれません。

・住宅会社の保証がある!天災は免責扱いで、住宅会社は責任

を負いません。

・地震保険がある。全壊しなければ保険契約金額の全額はおり

ないのです。

構造計算をして科学的に安全性を検証した家に住んでいれば、

かなりの確率で家族の命もその後の生活も守れる可能性が高い

のです。

◆日本の多くの建築会社が構造計算をしない理由

1.構造計算をすることでコストアップになってしまう

義務化されていない構造計算をわざわざお金と時間と手間をかけてやる必要はない。

木造の構造計算はその費用で20~30万円、そして柱や梁の構造材など「構造計算」を実施すると「壁量計算」によって

計画される建物よりも50~60万円ほど建築費がアップする傾向があります。

2.木材の強度がわからないから構造計算できない

材料の強度とは主に構造材(柱や梁材)の強度のことで、日本では無垢の木材を好む傾向にありますが日本で強度がはっ

きりわかる無垢の構造材はあまり多く流通していないのです。

JAS基準では「目視等級」と「強度等級」という2つの基準が存在しますが、通常木材は「目視等級」で取引されており、

柱や梁に無垢材を売りにしている住宅会社は「目視等級」の材料を入手するしかありません。

木材の一定乾燥強度測定を行う「強度等級」検査は殆ど行われていません。

3.木材の強度より、価格で商売を行う傾向があります。

JIS規格(日本産業規格/旧日本工業規格)で強度を示すヤング係数がありますが、一般に安価で大量に流通している米松、

欧州赤松などの木材はヒノキの1.3倍の強度を持っています。

ヒノキの高級神話にのせられて納得してしまう。

4.建築会社営業マンは「構造計算」を説明できない

一部の建築技術者しか理解できない構造計算について、建築会社の営業マンは説明ができないので「無垢材・天然素材志向」

「最新設備や自然素材」「大手だから安心」などのトークで営業展開をしている。

5.建築基準法という法律の魔力

建築基準法では延床面積で500㎡以下、二階建て以下の木造住宅では「構造計算」を義務化しておりません。

一般の方や住宅業界に身を置く方でも、「建築基準法」という言葉にとても強大なイメージを持っているようです。

建築基準法で定めている建物の安全性は「最低限の基準」であって「最適な基準ではない!」ことを理解している方は殆ど

いないのが現状です。

建物の構造安全性を図る手段

1.【壁量計算】

建築基準法で定められている最も一般的で多くの会社が採用している計算方法です。

壁の量だけで、地震や台風などの横の力(水平力)によって建物が倒れないかを検証する簡易的な計算方法。

(費用はタダ)

*法律では木造2階建て以下かつ500㎡以下はこの「壁量計算」のみでOKとされている。

2.【性能評価(品格法)による壁量計算】

耐震等級2又は3を確保するために壁量計算に加えて、「床・屋根倍率の確認」と「床倍率に応じた横架材接合部の倍率」

を検証した計算方法。(費用は10万円前後)

*長期優良住宅や、ハウスメーカーはこの計算で耐震等級を導き出しているケースが多い。

3.【構造計算(許容応力度計算)】

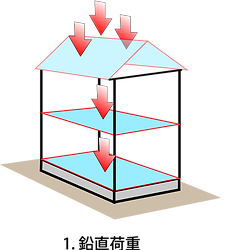

地震や台風路に建物にかかる水平力の検証に加え、建物の自重や荷重の鉛直力(上から下にかかる力)に対して全ての柱や

梁の検証を行い、建物の安全性を確かめる計算方法。

構造計算の計算資料(構造計算書)はA4の用紙で数百枚になります。(費用は20万円〜)

*構造計算(許容応力度計算)では「性能評価(品格法)による壁量計算」で確認された耐震等級よりもさらに信頼性の高

い耐震等級の表示が可能となります。

◆構造計算(許容応力度計算)とは

許容応力度計算(ルート1)

【まず建物にかかる重さを調べる】

1. 建物の重さを調べる(建物の自重)

2. 建物の床に乗る重さ(人や家財道具)を想定する。(積載荷重)

3. 雪が積もった時の屋根にかかる重さを考慮する。 (積雪荷重)

4. グランドピアノや大型金庫や水槽など特に重いものの重さを考慮する。(特殊荷重)

5. 全部の重さを合計する。(建物自重+積載・積雪荷重+特殊荷重)

【建物にかかる重さが力としてどう伝わり、その力に耐えられるかを調べる】

1. 建物にどのような重さ(下向きの力)が伝わるか調べる。

2. 伝わった重さに材料が耐えられるかを調べる。

3. 地震が来たときにかかる力を建物の重さから換算する。

4. 台風が来たときにかかる力を調べる。

5. 地震や台風が来たときに建物にかかる力(横向きの力)に材料が耐られるかを調べる。

許容応力度計算(ルート2)

【ルート1の計算結果に基づき次の計算を行う】

1. 地震が来たときに、建物がどのくらい傾くのかを計算する。(層間変形)

2. 台風が来たときに、建物がどのくらい傾くのか計算する。(層間変形)

3. 建物の上下階の強度のバランスを調べる。(剛性率)

4. 建物の重さと強度が偏っていないかを確認する。(偏心率)

* 通常このルート2まで計算したものが「構造計算」と評価される。

◆構造計算チェックポイント

建物を総合的に計算し、把握した後に建物と一体になっている基礎の計算を行います。

まず、「A. 解析」と「B. 基礎計算」を行います。

その後、「1.鉛直荷重」 「2.風荷重」「3.地震荷重」の3点それぞれについて、「C. 層間変形」「D. 偏芯率」

「E. 剛性率」をチェックします。

◆構造計算と壁量計算の比較